Hidup di era digital membuat semua hal bergerak dengan kecepatan luar biasa. Informasi datang tanpa henti, notifikasi muncul setiap detik, dan produktivitas seolah menjadi ukuran utama nilai manusia. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, muncul satu tren yang justru mengajak kita untuk melambat — yaitu fenomena slow living.

Tren ini bukan sekadar gaya hidup, melainkan bentuk perlawanan terhadap kelelahan kolektif yang melanda masyarakat modern. Di tahun 2025, slow living berkembang menjadi gerakan global yang menekankan keseimbangan, kesadaran, dan kualitas hidup yang lebih bermakna.

◆ Makna Slow Living di Zaman Serba Cepat

Istilah slow living berakar dari filosofi bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tapi seberapa dalam kita menikmati setiap prosesnya. Gaya hidup ini menolak obsesi terhadap efisiensi ekstrem dan multitasking berlebihan.

Dalam konteks modern, slow living berarti memilih kualitas dibanding kuantitas — baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun waktu pribadi. Misalnya, memilih bekerja secara fokus tanpa distraksi, menikmati makanan tanpa terburu-buru, atau menghabiskan waktu bersama keluarga tanpa tergantung pada gawai.

Banyak orang di kota besar kini mulai menyadari bahwa kecepatan tidak selalu berarti kemajuan. Justru, mereka yang bisa mengatur ritme hidup dengan seimbang cenderung lebih produktif secara mental dan emosional.

Fenomena ini muncul sebagai reaksi terhadap kelelahan digital (digital fatigue), burnout, dan tekanan untuk selalu tampil “sempurna” di media sosial.

◆ Asal-Usul Gerakan Slow Living

Gerakan slow living berawal dari Italia pada akhir 1980-an melalui gerakan slow food, yang menentang budaya makan cepat (fast food). Dari situ, ide ini berkembang menjadi filosofi hidup yang lebih luas.

Kini, slow living mencakup berbagai aspek kehidupan — mulai dari cara bekerja, pola konsumsi, hingga cara berinteraksi dengan lingkungan. Prinsip utamanya adalah kesadaran penuh (mindfulness), yaitu hadir sepenuhnya dalam setiap aktivitas tanpa tergesa-gesa.

Di era digital, gerakan ini mengalami kebangkitan besar. Influencer dan psikolog modern mempromosikan gaya hidup minimalis, jeda digital (digital detox), dan penghargaan terhadap momen kecil dalam hidup. Di Indonesia, komunitas slow life tumbuh pesat, terutama di kalangan generasi muda yang mulai lelah dengan tekanan produktivitas tanpa henti.

◆ Manfaat Psikologis dan Fisik dari Slow Living

Menjalani slow living bukan berarti malas atau tidak ambisius. Justru, gaya hidup ini memberi ruang untuk refleksi diri dan peningkatan kualitas hidup.

-

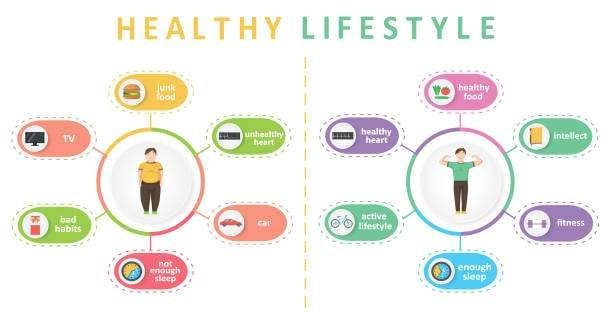

Mengurangi stres dan kecemasan

Hidup yang terlalu cepat membuat otak terus berada dalam mode “fight or flight”. Dengan memperlambat ritme, tubuh punya waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. -

Meningkatkan fokus dan kreativitas

Ketika kita berhenti multitasking dan memberi perhatian penuh pada satu hal, hasilnya cenderung lebih baik. Banyak seniman dan penulis mengaku ide terbaik mereka muncul saat berdiam diri atau berjalan santai. -

Kualitas hubungan sosial meningkat

Slow living juga berarti memberi waktu lebih banyak untuk berinteraksi secara nyata, bukan hanya lewat layar. Hubungan dengan keluarga, pasangan, dan teman menjadi lebih hangat dan tulus. -

Kesehatan fisik membaik

Pola makan yang lebih teratur, tidur cukup, dan aktivitas ringan seperti berjalan pagi atau berkebun membantu menjaga keseimbangan hormon stres dan imun tubuh.

Fenomena ini juga terbukti menurunkan risiko depresi dan kelelahan emosional, terutama di kalangan profesional muda.

◆ Slow Living di Indonesia: Dari Kota Besar ke Pedesaan

Tren ini kini mulai terasa nyata di berbagai kota Indonesia. Banyak profesional muda memilih meninggalkan gaya hidup cepat dan mulai bekerja jarak jauh dari kota kecil atau desa wisata.

Tempat seperti Ubud (Bali), Yogyakarta, dan Lembang menjadi destinasi favorit bagi pelaku slow living. Mereka memadukan pekerjaan digital dengan kehidupan yang tenang — menikmati kopi pagi sambil menatap sawah, atau menulis dari teras rumah kayu.

Selain itu, muncul pula konsep co-living ramah lingkungan dan eco-village yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Para penghuni menanam sayur sendiri, membatasi penggunaan plastik, dan saling berbagi sumber daya.

Di media sosial, tagar seperti #slowlife, #mindfulliving, dan #minimalismindonesia semakin populer. Banyak orang berbagi pengalaman tentang bagaimana hidup pelan justru membawa kebahagiaan yang lebih tulus.

◆ Tantangan di Era Digital yang Serba Terhubung

Meski terlihat ideal, menerapkan slow living di dunia yang serba digital bukan hal mudah. Budaya “online 24 jam” membuat banyak orang sulit benar-benar melepaskan diri dari arus informasi.

Tantangan terbesar adalah mengelola waktu layar (screen time). Pekerjaan, hiburan, bahkan komunikasi kini bergantung pada gawai. Untuk itu, perlu disiplin dalam menetapkan batas: jam kerja yang jelas, waktu tanpa ponsel, dan aktivitas fisik yang menggantikan scrolling media sosial.

Selain itu, tekanan sosial juga menjadi hambatan. Dalam budaya yang menilai kesuksesan dari pencapaian materi dan kecepatan karier, hidup pelan sering dianggap tidak produktif. Padahal, slow living justru menekankan produktivitas yang berkelanjutan — bukan sekadar sibuk, tapi efektif dan sadar arah hidup.

Beberapa perusahaan di Indonesia mulai memahami konsep ini dan menerapkan kebijakan kerja fleksibel, cuti kesejahteraan mental, serta jam kerja lebih manusiawi.

◆ Kunci Menerapkan Slow Living dalam Kehidupan Sehari-hari

Bagi banyak orang, memulai slow living tidak harus dengan perubahan drastis. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan:

-

Mulai dari kesadaran kecil. Nikmati sarapan tanpa menatap layar. Dengarkan suara alam di pagi hari.

-

Kurangi kepemilikan barang. Pilih kualitas, bukan kuantitas. Barang sedikit, beban pikiran pun berkurang.

-

Atur waktu kerja dan istirahat. Gunakan teknik “pomodoro” atau jadwal istirahat rutin untuk menjaga fokus.

-

Praktikkan gratitude. Catat hal-hal kecil yang disyukuri setiap hari.

-

Lakukan digital detox. Tentukan hari tanpa media sosial seminggu sekali.

Dengan langkah-langkah sederhana itu, slow living bisa menjadi gaya hidup nyata, bukan sekadar tren sesaat.

◆ Kesimpulan: Melambat Bukan Berarti Tertinggal

Fenomena slow living adalah refleksi bahwa manusia mulai mencari keseimbangan baru di era digital. Melambat bukan berarti menyerah pada zaman, tetapi menyesuaikan ritme hidup agar lebih sehat, bahagia, dan berkelanjutan.

Kita hidup di masa ketika waktu menjadi komoditas paling berharga. Maka, memilih untuk melambat justru adalah bentuk keberanian — keberanian untuk menikmati hidup dengan kesadaran penuh.

Seperti pepatah Jepang, hurry slowly — bergeraklah dengan tenang, tapi tetap maju. Karena di dunia yang tak pernah berhenti bergerak, kemampuan untuk berhenti sejenak bisa jadi kunci menuju kedamaian sejati.

◆ Referensi

-

Mindfulness and Wellbeing — Wikipedia